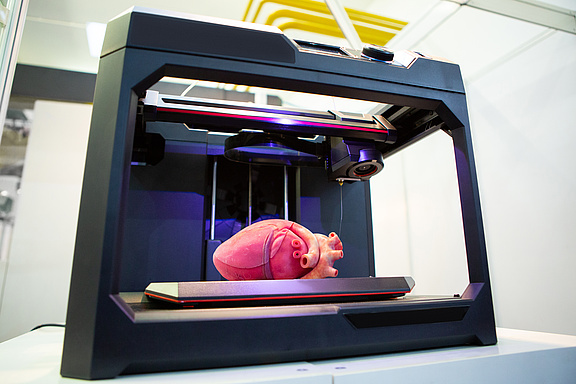

Leben mit einem künstlichen Herz

Künstliche Herzunterstützungssysteme oder Ventricular Assist Devices (VAD) sind für Menschen mit stetig abnehmender Herzleistung oft die letzte Chance zu überleben. Eigentlich sollten VADs nur als zeitliche Überbrückung dienen, bis ein geeignetes Spenderorgan gefunden ist. Wegen der steigenden Organknappheit ist das jedoch nicht mehr so. In der Kunstherz-Sprechstunde der Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) werden Patientinnen und Patienten mit künstlichen Herzen medizinisch betreut und im Umgang damit geschult.

Menschen, die auf eine Herztransplantation warten oder aus anderen medizinischen Gründen als nichttransplantierbar gelten, können auf ein Ventricular Assist Device (VAD), also ein Kunstherz, hoffen. Die Anzahl postmortaler Spenderorgane stagniert seit Jahren, sodass die Wartezeiten für ein geeignetes Spenderherz immer länger werden. Wird jedoch die eigene Herzleistung immer schwächer und sind medikamentöse Therapien oder Eingriffe wie etwa eine Herzklappenoperation ausgeschöpft, kommt nur noch eine Herztransplantation infrage. „Leider können wir aufgrund der Organknappheit in den meisten Fällen nicht zeitnah transplantieren, sodass der Patient zur Überbrückung der Wartezeit ein Herzunterstützungssystem benötigt“, führt Prof. Christof Schmid, Direktor der Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie aus. Daneben werden VADs auch bei jenen Menschen implantiert, die aufgrund von Vorerkrankungen oder fortgeschrittenem Lebensalter keiner Herztransplantation unterzogen werden können.

Kunstherz als Überbrückung der Zeit auf der Warteliste

Petra S. ist 58 Jahre alt, benötigt ein neues Herz und steht auf der HU-Liste (High Urgency), der Warteliste für eine Organtransplantation. „Ich weiß schon seit über 20 Jahren, dass mein Herz irgendwann nicht mehr funktionieren wird.“ Letztes Jahr war es soweit: Herzinfarkt, Herzstillstand, Reanimation. Seitdem lebt die Regensburgerin mit einem Kunstherz, bis ein geeignetes Spenderorgan gefunden wird. Die Tasche für die Akkus und die Kabel sind seitdem fester Bestandteil in ihrem Tagesablauf. Was ihr fehlt? „Zu schwimmen oder zu baden.“ Sie weiß, dass sie ohne das Kunstherz kaum Überlebenschancen hätte – eine Situation, die den Körper sowie die Psyche fordert. Unterstützung erfährt sie dabei von ihrer Familie. „Ohne sie würde ich es nicht schaffen. Wir halten eng zusammen. Es gibt noch vieles, was ich gerne tun und erleben möchte.“ Und wenn alles gut geht, kann Petra S. auch irgendwann wieder ins kühle Nass eintauchen.

Haltbarkeit nicht sicher bestimmbar

Weil das Warten auf ein Spenderherz mehrere Jahre dauern kann, ist es gut, ein Kunstherz als Alternativen zu haben. Dabe gilt es zu unterscheiden, ob ein EXCOR, eine außerhalb des Körpers befindliche Pumpkammer, mit der linken Herzkammer verbunden wird oder ob eine elektromagnetisch angetriebene Kreiselpumpe zur Unterstützung der linken Herzkammer implantiert wird. In beiden Fällen wird nach genauer Prüfung der körperlichen Eignung das Kunstherzsystem in einem operativen Eingriff mit den Herzkammern und den Hauptschlagadern verbunden, sodass es die Herzfunktion unterstützen kann. Das Steuerkabel wird dabei über die Bauchdecke nach außen geleitet und mit der entsprechenden tragbaren Steuereinheit verbunden. Die Haltbarkeit eines mechanischen Herzens lässt sich nicht sicher bestimmen. Der am Regensburger Herzzentrum am längsten betreute Patient lebt schon seit acht Jahren mit einem Kunstherz im Kreise seiner Familie. Bei schwer herzkranken Menschen, die aus verschiedenen Gründen keiner Herztransplantation zugeführt werden können, stellt das Kunstherz die einzige Alternative dar. Problematisch gestalten sich jedoch Defekte der Pumpe. Ein Austausch des Kunstherzens erweist sich danach jedoch als sehr schwierig.

Spenderorgan durch VADs nicht gänzlich ersetzbar

Ob das Herz und auch die mechanische Unterstützung reibungslos funktionieren, wird in regelmäßigen Abständen in der Kunstherz-Sprechstunde, in der die Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie, die Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II sowie die Kardiotechnik des UKR, die Patienten gemeinsam betreuen, überprüft. Mittels Ultraschall werden die medizinischen Parameter wie die Pumpkraft, der Sitz des Kunstherzens an der Spitze der Herzwand und die mechanischen Parameter wie Akkuleistung und Pumpleistung geprüft. Dennoch kann ein gesundes Spenderorgan nicht gänzlich durch ein mechanisches Herzunterstützungssystem ersetzt werden. Daher appelliert Prof. Daniele Camboni, Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie des UKR: „Niemand ist davor gefeit, selbst ein Spenderorgan zu benötigen. Darum ist es wichtig, sich in gesunden Zeiten Gedanken zu machen, ob man im Ernstfall nicht nur ein Spenderorgan annehmen würde, sondern auch selbst zur Organspende bereit wäre und so vielleicht einem Menschen das Leben zu retten.“

Quelle: UKR