Warum Narben entstehen

Lars-Peter Kamolz. Narben werden oft als unvermeidliches Ergebnis von Verletzungen angesehen. Allerdings bietet das wachsende Verständnis ihrer Entstehungsmechanismen Hoffnung auf verbesserte Behandlungsmöglichkeiten von Narben und deren Folgen.

Schlüsselwörter: Narben, Fibroblasten, Genetik

Zitierweise: HAUT 2024;35(3):94-96.

Abstract

Scars are often considered as an inevitable result of injuries. The growing understanding of their mechanisms of formation, however, gives hope to improved treatment options of scars, and their consequences.

Key words: scars, fibroblasts, genetics

Narben sind ein unausweichliches Ergebnis von schweren Verletzungen der Haut, sei es durch Unfälle, Operationen oder Hauterkrankungen. Die Bildung von Narben ist ein faszinierender Prozess, der auf biologische Mechanismen zurückzuführen ist, die tief in der Struktur und Funktion der Haut verwurzelt sind. Darüber hinaus spielen genetische Faktoren eine bedeutende Rolle bei der Art und Weise, wie Narben entstehen und sich entwickeln.

Die Biologie der Narbenbildung

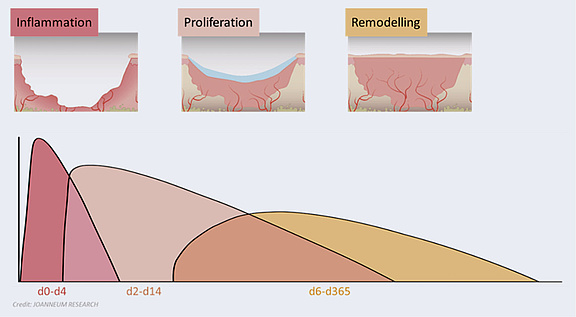

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und dient als Schutzbarriere gegen äußere Einflüsse wie Mikroorganismen, UV-Strahlen und mechanische Verletzungen. Wenn die Haut verletzt wird, sei es durch einen Schnitt, eine Verbrennung oder eine andere Art von Trauma, setzt der Körper eine komplexe Reihe von biologischen Prozessen (Abb. 1) in Gang, um diese Schäden zu reparieren.

Zu Beginn der Heilung verschließt das Blutgerinnungssystem die Wunde, um den Blutverlust zu stoppen. Dann wandern verschiedene Zelltypen wie Fibroblasten, Makrophagen und Immunzellen zur Wunde, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Fibroblasten sind besonders wichtig, da sie Kollagen produzieren, welches für die strukturelle Integrität der Haut entscheidend ist.

In den ersten Wochen nach der Verletzung wird das Kollagen in einer unregelmäßigen Weise produziert und angeordnet, was zu einer Verdickung der Haut führt, die als Narbe sichtbar wird. Diese Narben können je nach Tiefe der Verletzung und anderen Faktoren unterschiedliche Formen annehmen: von flachen, unauffälligen Narben bis hin zu erhabenen, auffälligen Narben.

Genetische Einflüsse auf die Narbenbildung

Genetische Faktoren haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie Narben entstehen und sich entwickeln. So können bestimmte genetische Variationen das Risiko für die Bildung von Keloiden und hypertrophen Narben erhöhen, welche durch übermäßige Kollagenproduktion gekennzeichnet sind. Es gibt auch regionale, auf die Körperregionen bezogene Unterschiede hinsichtlich Narbenbildung.

Darüber hinaus können genetische Unterschiede die Heilungsgeschwindigkeit und -effizienz beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf das Endergebnis der Narbenbildung hat. Manche Menschen haben eine genetische Veranlagung für eine schnellere und effektivere Wundheilung, während andere anfälliger für Komplikationen wie Infektionen oder verzögerte Heilung sind.

Auch das Alter ist ein wesentlicher Faktor für die Wundheilung und somit auch für die Narbenbildung.

Die Entzündungsreaktion und ihr Einfluss auf die Wundheilung und Narbenbildung

Die Inflammation spielt eine grundlegende Rolle bei der Entstehung von Narben und ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Wundheilung. Wenn die Haut verletzt wird, sei es durch Schnitte, Verbrennungen oder andere Traumata, löst dies eine komplexe Abfolge von Ereignissen aus, die als Entzündungsreaktion bekannt sind.

Die Entzündung ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Verletzungen und dient dazu, schädliche Substanzen zu beseitigen, Infektionen zu bekämpfen und den Heilungsprozess zu fördern. Zu Beginn der Entzündung setzen beschädigte Zellen und Blutgefäße chemische Signale frei, die Immunzellen wie Neutrophile und Makrophagen anlocken. Diese Zellen spielen eine wichtige Rolle bei der Beseitigung von Krankheitserregern und abgestorbenem Gewebe aus der Wunde.

Darüber hinaus haben Entzündungsmediatoren wie Zytokine und Wachstumsfaktoren eine stimulierende Wirkung auf Zellen, die an der Reparatur und Regeneration des Gewebes beteiligt sind, einschließlich der Fibroblasten. Diese Zellen werden durch die Entzündung dazu angeregt, zur Wunde zu wandern und mit der Produktion von Kollagen und anderen extrazellulären Matrixproteinen zu beginnen, die für die Heilung und die strukturelle Integrität der Haut wichtig sind.

Allerdings kann eine übermäßige oder anhaltende Entzündungsreaktion zu Komplikationen bei der Wundheilung führen (Chronifizierung der Wunde) und die Bildung von Narben beeinflussen. Eine übermäßige Entzündung kann dazu führen, dass mehr Kollagen produziert wird als nötig, was zu einer Verdickung der Narbe führt (hypertrophe Narbe). Außerdem können Entzündungsmediatoren, die während der Entzündungsphase freigesetzt werden, die Aktivität von Fibroblasten und anderen Zellen beeinflussen, was das Ausmaß und die Textur der Narbe beeinflussen kann.

Insgesamt zeigt die Rolle der Entzündung bei der Entstehung von Narben die komplexe Natur dieses Prozesses auf. Nur eine angemessene Kontrolle der Entzündungsreaktion gewährleistet eine effektive Wundheilung und eine minimale Narbenbildung. Ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen und Prozesse wird in Zukunft zu neuen Therapien führen, die darauf abzielen, die Entzündungsreaktion gezielt zu modulieren und die Bildung von Narben zu reduzieren.

Fibroblasten – die Schlüsselzellen bei der Wundheilung und Narbenbildung

Fibroblasten sind wesentlich für die Wundheilung und die Narbenbildung. Sie sind hauptsächlich für die Produktion von Kollagenfasern verantwortlich, die das Grundgerüst der Haut bilden. Nach einer Verletzung werden je nach Tiefe unterschiedliche Arten von Fibroblasten stimuliert. Diese beginnen dann mit der Synthese von Kollagen, um das beschädigte Gewebe zu reparieren.

Die Aktivierung von Fibroblasten ist eine Reaktion auf verschiedene Signale, die während des Heilungsprozesses freigesetzt werden. Allerdings verläuft die Kollagenproduktion nicht immer gleichmäßig, insbesondere in den frühen Stadien der Wundheilung. Auch topografische Unterschiede (papilläre und retikuläre Fibroblasten, fasziale Fibroblasten,…) sind entscheidend dafür, wie die Fibroblasten auf einen Stimulus reagieren, und ob sich hypertrophe Narben und Keloide bilden. Somit sind Fibroblasten die Schlüsselakteure im Prozess der Wundheilung und Narbenbildung. Durch ihre Fähigkeit, Kollagen zu produzieren und zu modellieren, beeinflussen sie die strukturellen Eigenschaften der Narbe und können das Erscheinungsbild und die Textur der Haut nach einer Verletzung maßgeblich beeinflussen.

Ein besseres Verständnis der Regulation von Fibroblasten und Fibroblasten-Arten wird ebenfalls zu neuen Therapien führen, die darauf abzielen, die Bildung von Narben zu reduzieren oder zu verbessern.

Die Zukunft der Narbenbehandlung

Obwohl Narben ein natürlicher Bestandteil des Heilungsprozesses sind, können sie für manche Menschen psychisch und physisch belastend und einschränkend sein. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, die helfen können, das Aussehen und die Funktionalität von Narben zu verbessern, von Cremes und Gelen bis hin zu plastisch-chirurgischen Eingriffen.

In Zukunft könnten Fortschritte in der regenerativen Medizin neue Möglichkeiten eröffnen, um Narben effektiver zu behandeln oder sogar ganz zu verhindern.

Indem wir ein besseres Verständnis der biologischen und genetischen Grundlagen der Narbenbildung entwickeln, könnten wir personalisierte Ansätze zur Prävention und Behandlung von Narben entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten sind.

Fazit

Insgesamt zeigen die Biologie der Narbenbildung und ihre genetischen Grundlagen die Komplexität dieses Prozesses auf. Während Narben oft als unvermeidliches Ergebnis von Verletzungen angesehen werden, bietet das wachsende Verständnis dieser Mechanismen Hoffnung auf verbesserte Behandlungsmöglichkeiten und auf eine bessere Lebensqualität für Menschen, die unter den Auswirkungen von Narben leiden.

Literatur

1. Holzer-Geissler JCJ, Schwingenschuh S, Zacharias M et al. The Impact of Prolonged Inflammation on Wound Healing. Biomedicines. 2022 Apr 6;10(4):856.

2. Nischwitz SP, Fink J, Schellnegger M et al. The Role of Local Inflammation and Hypoxia in the Formation of Hypertrophic Scars-A New Model in the Duroc Pig. Int J Mol Sci. 2022 Dec 24;24(1):316.

3. Kamolz LP, Hecker A. Molecular Mechanisms Related to Burns, Burn Wound Healing and Scarring. Int J Mol Sci. 2023 May 15;24(10):8785.

4. Bainbridge P. Wound healing and the role of fibroblasts. J Wound Care. 2013 Aug;22(8):407-8,410-12.

5. Talbott HE, Mascharak S, Griffin M et al. Wound healing, fibroblast heterogeneity, and fibrosis. Cell Stem Cell. 2022 Aug 4;29(8):1161-1180.

6. Knoedler S, Broichhausen S, Guo R et al. Fibroblasts – the cellular choreographers of wound healing. Front Immunol. 2023 Aug 14;14:1233800.

7. Jiang D, Guo R, Machens HG et al. Diversity of Fibroblasts and Their Roles in Wound Healing. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2023 Mar 1;15(3):a041222.